Das Meer hinter den Träumen

Oder das Meer hinter dem Meer

– kurzes Essay zum Film

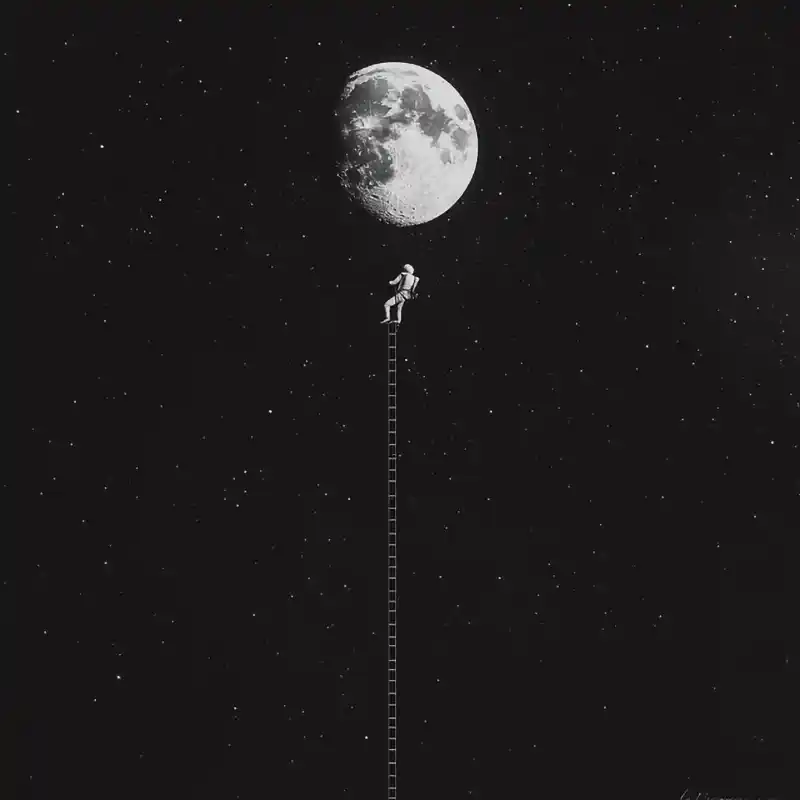

Es gibt Filme, die sind keine Filme, sondern Tore. The Keeper of Dreams gehört zu dieser Sorte. Schon die erste Szene – New York verschwindet im Meer – ist kein Effekt, sondern eine Metapher: Realität löst sich auf, sobald man die Augen schließt. Oder besser gesagt: Realität zeigt erst dann ihr wahres Gesicht. Denn die Welt da draußen ist kein starres Gebilde, sondern eine Bühne, auf der wir unsere Überzeugungen und inneren Bilder abspielen.

Und genau darum geht es: Träume haben mehr Macht über die Realität, als die Realität jemals über die Träume haben wird. Warum? Weil die Realität nur eine „Version“ ist, ein Spiel mit festen Spielregeln. Zumindest für den Durchschnittsspieler. Man steht morgens auf, frühstückt, geht zur Arbeit, hofft auf kleine Siege und fürchtet kleine Niederlagen. Doch hinter diesem Brettspiel liegt ein anderes Feld, ein viel größeres: das Reich der Träume. Dort gibt es keine Grenzen – Zeit kann springen, Orte verschmelzen, und ein Adler kann genauso gut die eigene Stimme sein wie der Wind.

Der Film erinnert uns daran, dass wir nachts das Grundmaterial für den Tag erschaffen. Wir „träumen“ nicht nur, wir programmieren. Was am Morgen als Zufall erscheint – die Begegnung mit einer Frau vor einem Kiosk – hat am Abend zuvor längst in einem Traum seine Wurzeln geschlagen.

Träume sind nicht bloß Schäume, sondern Werkstätten. Hier knetet das Bewusstsein Möglichkeiten, hier prüft es Abzweigungen, hier entwirft es Szenen, die dann – mit etwas Verzögerung und reduzierter Schärfe – auf die Bühne der Realität treten. Die Hüterin im Film ist nichts anderes als die Stimme dieses inneren Wissens: Sie erinnert den Träumer daran, dass er die Wahl hat.

Natürlich klingt das zunächst paradox: In der Traumwelt gibt es keine Regeln, und doch bestimmt sie das Regelwerk des Tages. Wie kann das sein? Ganz einfach: Was frei ist, erschafft das, was festgelegt ist. Oder in anderen Worten: Der Traum ist das Original, die Realität nur die Kopie.

Der Film spielt mit dieser Idee auf eine charmante Weise. Er lässt Autos auftauchen, die in der „realen“ Welt unpraktisch wären, aber hier gefahren werden dürfen. Er lässt zwei mögliche Lebenswege vor dem Zuschauer aufblitzen – zwei Frauen, zwei Familien, zwei Schicksale. Der Zuschauer erkennt: Auch im Traum wird nicht alles entschieden, sondern das Mögliche wird ausgebreitet. Die Wahl bleibt beim Träumenden selbst.

Warum dieser lockere Ton, warum die spielerische Sprache der Hüterin? Weil Träume selbst so sprechen. Sie sind keine düstere Pflicht, sondern eine Einladung. Sie flüstern: „Probiere. Spiele. Entscheide.“ Die Träume sind großzügig, sie öffnen Türen in verschiedene Zeiten und Dimensionen, und sie tun es ohne Zwang.

—

The Keeper of Dreams – An Essay

There are films that are not films, but gateways. The Keeper of Dreams belongs to this kind. The very first scene—New York vanishing into the sea—is no mere effect, but a metaphor: reality dissolves the moment you close your eyes. Or rather, reality only then reveals its true face. For the world out there is not a rigid construct, but a stage on which we play out our convictions and inner images.

And this is the point: dreams hold more power over reality than reality will ever hold over dreams. Why? Because reality is only a “version,” a game bound by fixed rules—at least for the average player. You wake up, eat breakfast, go to work, hope for small victories, and fear small defeats. Yet behind this board game lies another field, a much larger one: the realm of dreams. There are no limits here—time leaps, places merge, and an eagle may just as well be your own voice as the wind itself.

The film reminds us that at night we create the raw material for the day. We do not merely dream—we program. What appears as chance in the morning—a fleeting encounter with a woman at a kiosk—has already taken root the night before, within a dream.

Dreams are not illusions but workshops. Here consciousness kneads possibilities, tests paths, drafts scenes that—slowed down and slightly blurred—step onto the stage of waking life. The keeper in the film is nothing more than the voice of this inner knowledge: she reminds the dreamer that the choice is his.

Of course, this sounds paradoxical at first: in the dream world there are no rules, and yet it determines the rules of the day. How can that be? Simple: what is free creates what is fixed. Or, to put it another way: the dream is the original, reality only the copy.

The film plays with this idea in a charming way. Cars appear that would be impractical in “real life,” yet here they can be driven freely. Two possible life paths flicker before the viewer—two women, two families, two destinies. And we understand: even in dreams not everything is decided, but possibilities are laid out. The choice remains with the dreamer.

Why this lighthearted tone, why the playful voice of the keeper? Because dreams themselves speak this way. They are not a somber duty but an invitation. They whisper: “Try. Play. Decide.” Dreams are generous; they open doors into different times and dimensions—and they do so without force.

Perhaps this is the deepest message of the film: that in your dreams you write the great script, while in the day you merely play a role within it. So if you want to know why your day unfolded the way it did, you should remember your dreams.

And as for reality? It remains an exciting game. But the true adventure lies beneath it—or above it, depending on how you choose to see it.

Related Posts

Mondlandung

Semper viverra nam libero justo laoreet sit amet. Pulvinar etiam non q

Glückskeks

Semper viverra nam libero justo laoreet sit amet. Pulvinar etiam non q

Real-time Traveling

Semper viverra nam libero justo laoreet sit amet. Pulvinar etiam non q

Royal Dogs

Semper viverra nam libero justo laoreet sit amet. Pulvinar etiam non q

AI Showreel 21 Million Lights Kopieren

Semper viverra nam libero justo laoreet sit amet. Pulvinar etiam non q

Water & Hair

Semper viverra nam libero justo laoreet sit amet. Pulvinar etiam non q